2025年展覧会「小堀遠州と松花堂昭乗」受賞作品

京菓子デザイン部門

-

《大賞》「大池寺のにわ」

作:前﨑 佐槻

講評:水口城の作事奉行を勤めた遠州が作庭した大池寺の庭園に注目し、菓子にしようとした小学生の着想が、まずは大きく評価されました。その意をよく汲んで菓子に仕立てた実作者の力もあわせて、実景が目に浮かぶような構成や庭と花の対比など、庭の景色を菓子に見事に封じ込め「小さな宇宙」を感じさせる作品になっていると高く評価されました。

展示会場: 有斐斎弘道館

デザイン画を見る -

《優秀賞》「銘 青苔」

作:京瑞 あやな

講評:松花堂と遠州のやりとりを、菓子に凝縮しています。茶杓の虫食い穴を瓢箪形に抜く発想が面白く、評価されました。

展示会場: 旧三井家下鴨別邸

デザイン画を見る -

《優秀賞》「茶人の景色」

作:髙田 稜介

講評:遠州の師である織部の思想を抽象化した作品です。茶席にふさわしい落ち着きを持ちながら、鮮やかな色や形が目を引きました。意外性もあり、デザインの力を示す作品として評価されました。

展示会場: 有斐斎弘道館

デザイン画を見る -

《優秀賞》「方円の庭」

作:原 研哉

講評:方円の形が哲学的で、想像力をかき立てます。背筋が伸びるような空気感をまとい、観る者を茶席にいるかのような感覚へと誘います。京菓子としてどう捉えるか、また、実作においては黒文字をいれたときのバランスや食感に課題があることが指摘されました。

展示会場: 有斐斎弘道館

デザイン画を見る

茶席菓子実作部門

-

《大賞》「密光」

作:和久井 里香

講評:大徳寺塔頭の龍光院の茶室「密庵」に想を得た作品。落ち着いた色合いが印象的で、遠州の「きれいさび」を見た目だけでなく素材と風味で表現しようとする姿勢が評価されました。遠州の庭や松花堂の墨の趣をも感じさせるとの意見も寄せられました。インパクトと茶室での食べやすさを兼ね備えた作品として総合的な評価を得ました。

展示会場: 有斐斎弘道館

-

《優秀賞》「趣」

作:石原 知美

講評:遠州好みの輪違紋の仕覆。形は即物的ながら、茶席で出会うと自然に笑みがこぼれるような魅力を持ち、ほんのり効いた生姜の風味と食感が評価を得ました。

展示会場: 旧三井家下鴨別邸

-

《優秀賞》「城の庭」

作:植村 健士

講評:遠州作の二条城二の丸庭園。形と色のユニークさ、新しい発想が光る作品です。切る箇所によって味が変わる楽しさや、庭のコンセプトを具現化するモザイクのようなデザイン、二条城を思わせる石垣のイメージなど多様な要素が盛り込まれて美しく、高い評価を受けました。

展示会場: 有斐斎弘道館

-

《優秀賞》「瓢箪」

作:大木 貴代

講評:瓢の意匠の菓子は多いが、この形状は新しい発想。シンプルで、遊び心にあふれており、美しいと高い評価を得ました。

展示会場: 有斐斎弘道館

学生部門

-

《学生賞》「三つ葉葵」

作:松岡 歩未

講評:作品のテーマが明確であること、また三つ葉葵の意匠を涼しげに表現するところにテーマが生きている点が評価されました。

展示会場: 旧三井家下鴨別邸

デザイン画を見る

審査員特別部門

-

《熊倉 功夫賞》「間」

作:南部 春菜

講評:京菓子としての美しさが感じられます。遠州の綺麗数寄はモダンでかつ優美、無駄な装飾をはぶいたところにあると思います。それにふさわしいお菓子であると思って選びました。

展示会場: 有斐斎弘道館

-

《家塚 智子賞》「結界」

作:辻 晶子

講評:まず、拝見して、素敵だな、いただきたいな、と思ったものを選びました。

銘にあるとおり、「結界」にこだわった作品です。色、味それぞれに、意味が込められています。辻さんご自身の空間認識、美意識も表現されており、一口一口、丁寧に味わいたいと思います。この「結界」という京菓子を介して、小堀遠州、松花堂昭乗、作者の辻さん、そして私たちが、時空間を超えて、語り合うことができるような作品です。展示会場: 有斐斎弘道館

-

《笹岡 隆甫賞》「趣」

作:石原 知美

講評:茶の湯に欠かせない道具だから、普通はあえて菓子の意匠に用いることはない「仕覆と茶入」に着目したのが興味深い。

また京菓子はなめらかで、口に含んだときに引っ掛かりが少ないものが多いが、胡桃の飴炊きを入れてざらつきのある食感に仕上げている。

思い切った挑戦に敬意を表したい。展示会場: 旧三井家下鴨別邸

-

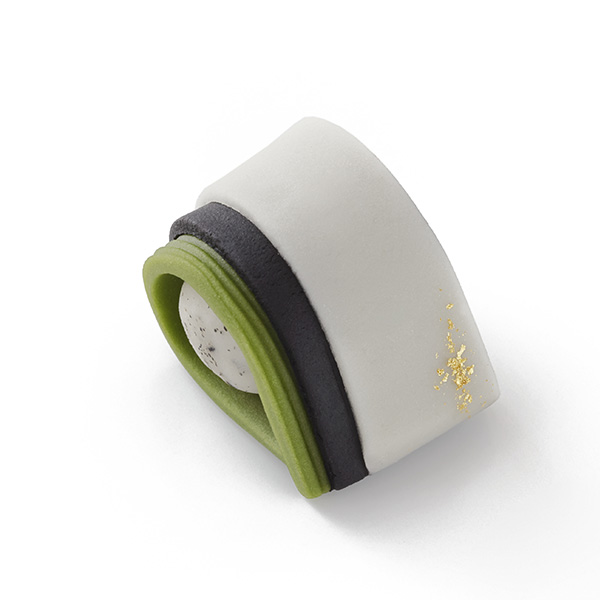

《鈴木 宗博賞》「一心に」

作:佐藤 里恵

講評:遠州と昭乗を一つの菓子の中に上手く表現されていると思います。 白い部分には松花堂昭乗を感じさせる墨のラインが入り、逆側には小堀遠州をイメージしたのであろう緑色が配置され、茶道または庭園を思わせます。

菓子の表現は何を表現しているのかを深く考えさせるよりも、客が見た瞬間に間違っていても、何かを感じ取るような物が大切であります。

「一心に」はデザインの表現と共に、季節感を感じさせる栗餡を使っており、遠州と昭乗の二人に食べてもらいたいと言う作者の思いを感じさせてくれます。展示会場: 有斐斎弘道館

-

《廣瀬 千紗子賞》「無二」

作:園山 武志

講評:作者のコンセプトによれば、色合いに込められた「意味」は、それぞれ庭園・建具・茶道具・書・茶室であるとのことである。しかもそれらは、実際の色に近い。少々辛口に言えば、「意味」が、そのまま現実の「説明」になってしまっていて、面白くない。にもかかわらず、この作品を審査員特別賞に選んだのは、シンプルに色彩が美しく、ほどよい華やかさがあって形と調和しており、茶室に置いたときに、存在感を示すだろうと思われたからである。つまり、コンセプトの「意味」から離れて、京菓子として十分、成立していた、ということである。これは、なかなか興味深いことであった。もちろん、発想のきっかけが、庭園・建具・茶道具・書・茶室であることに、まったく問題はない。けれども、作者の色彩感覚や、造形する技術にはすぐれたものがあると思うので、あまり「意味」に気を取られず、現実から自由になって、さらに飛躍されることを期待している。

展示会場: 旧三井家下鴨別邸

-

《暦本 純一賞》「万象」

作:根來 礼於

講評:実作部門の「万象」、遠州風の庭園を京菓子として表現しようという趣向が興味深かったです。小さな京菓子の中に庭園があり、その庭園がより大きな世界を象徴している。コンセプトとして言及されている中国のSF作品「三体」にも通じる宇宙を感じさせる京菓子となったと思います。菓銘の「万象」がまさに具現化された作品となりました。

展示会場: 有斐斎弘道館

-

《京都府知事賞》「秋意」

作:齋藤 希美

講評:小堀遠州が手掛けた枯山水式庭園「補陀落の庭」をイメージしたということで、全体が、ほんのりと緑がかっており、そこにもみじを表す赤色が一点小さく付され、紅葉の始まりを表している点に表現の繊細さを感じました。味わいも私好みの素晴らしい味でした。また、20代の若さで枯山水を題材に扱っておられる造詣の深さに、今後の成長を期待し選定させていただきました。

展示会場: 有斐斎弘道館

-

《京都市長賞》「城の庭」

作:植村 健士

講評:多数の応募の中から選ばれただけあり、どれも小堀遠州の「綺麗さび」に合うような見事で素晴らしい作品ばかりで最後まで悩みました。その中でも、植村健士さんの「城の庭」は、見た目が何より綺麗で、京都市が管理している世界遺産・元離宮二条城の木々や建物、また庭の季節を感じさせる、様々な要素に富んだ作品でした。来年で「寛永の行幸」から400年の節目を迎えることにちなみ、その舞台となった二条城のイメージに合う作品を選ばせていただきました。実際に試食してみると、味わいにも様々な要素があり、複雑でとても面白かったのです。

展示会場: 有斐斎弘道館

-

《八幡市長賞》「松隠」

作:前田 和宏

講評:本作は、まず「閑雲軒」を題材にしている点で、今回のテーマに大変ふさわしい作品であると思います。閑雲軒は小堀遠州と松花堂昭乗が共に設計に携わったとされる懸け造りが大胆な空中茶室であり、まさに2人の関係性を象徴する存在でもあるといえます。天井の突き上げ窓を含め十を超える窓が設けられており、従前の時代と比べ、光をふんだんに取り込んだ明るい茶室であったことも、茶の湯文化に新たな風を吹き込んだ時代の趣を感じさせます。

本作は、その閑雲軒の「明るさ」と「窓」を表現されました。ともに松花堂庭園の再現建築「松隠」を訪れていただいた際、奥様が仰ったという「これだけ窓があったら色んな色が入ってくるね。」というご感想も素敵ですね。

どら焼きの皮を工夫して竹の窓格子とし、窓の向こうに優しい色とりどりの光が見える様子を表現された見た目のインパクト、皮が二重となることで香りが増し、優しい餡と相まったお味も大変素晴らしかったです。展示会場: 旧三井家下鴨別邸

-

《古典の日推進委員会賞》「趣」

作:石原 知美

講評:お茶席で出会ったら思わずかわいいと言ってしまいそうな作品。菓子としてほどよいサイズ感で仕覆の紋をきれいに再現していて見て楽しく、味もしょうがの風味がアクセントになってよかった。

展示会場:旧三井家下鴨別邸

-

《濱崎 加奈子賞》「紫の衣」

作:久永 弘昭

講評:松花堂の絵を評する佐川田昌俊の目を通して菓子を製作しているところが素晴らしいと思いました。佐川田昌俊は遠州に茶を学び、書は松花堂昭乗、歌は近衞信尋らに学ぶなど寛永文化の重要人物であり、菓子を通して寛永文化サロンの豊かさを垣間見るようです。薯蕷饅頭に一本の線をいれて蒸しあげることで二つのふくよかで美味しそうな茄子をシンプルに表現するのは見事としか言いようがありません。

展示会場: 有斐斎弘道館

撮影:バウプラス京都株式会社 久保田康夫