2022年展覧会「枕草子」受賞作品

京菓子デザイン部門

-

《大賞》水面下の月

作:土井 七菜子

講評:『枕草子』のコンセプトをうまく具現化できています。夏らしい造形で、水の中に閉じ込めた月に様々な物語を想像させます。まるでゴッホの絵「星月夜」のような独特な世界観も魅力的です。実際に菓子へと作りあげる際には素材への理解も必要で、そこが菓子のデザインとしての次のステップになるでしょう。銘にもう一工夫あればさらによい菓子になると思います。

デザイン画を見る -

《優秀賞》いとめでたし

作:高尾 富江

講評:『枕草子』の「三条の宮におはしますころ」の話をうまく表現できています。意図が素直に形になったデザインで、シンプルながらも透明感や光が感じられ、美しくまとめられています。古典的な「誰が袖形」の造形に新たな工夫が見られる点も評価されました。実作品にする時には素材としての限界があり、デザイン画のとおりにはならないこともあり、その点は次作品に期待いたします。

デザイン画を見る -

《優秀賞》熾火(おきび)

作:塚本 咲実利

講評:コンセプトが素晴らしく、冬の朝の透明感と同時に、温かみが感じられます。非常に美しいデザイン画からは、シャリシャリとした食感が伝わってくるようです。ただ、素材が指定されていることで、実作段階において腐心した側面もありました。菓子は、素材への探求も求められます。この点をさらに究めることで、新たな京菓子の世界を開拓されることを期待します。

デザイン画を見る

茶席菓子実作部門

-

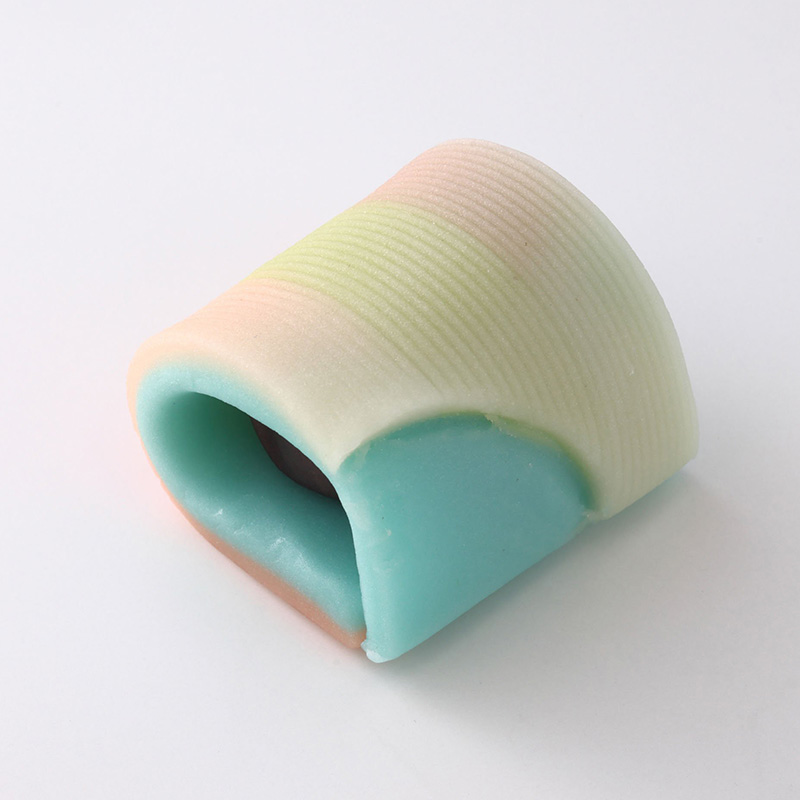

《大賞》うつろい

作:園山 武志

講評:四季を色であらわすという、京菓子の正統な表現法を踏襲しながらも、ハッとする新しさがあります。おだまきの一本一本が美しく並び、その表現力と高い技術力を評価しました。時間をかけて作られた丁寧さは菓子としての完成度とともに、食べる人の心に響くものがあります。また茶席にも合う華やかさも評価されました。

-

《優秀賞》瑠璃の軌跡

作:鈴木 昌子

講評:ひときわ目をひく作品。『枕草子』の「瑠璃の壷(=ガラス)」の部分から異国に思いをはせ、和菓子に「洋」のイメージをうまく乗せている点が評価されました。菓子の上にのせる「におい」部分の構成と置き方に工夫があり、新たな京菓子らしさを追求する意欲的な姿勢も高く評価されました。

-

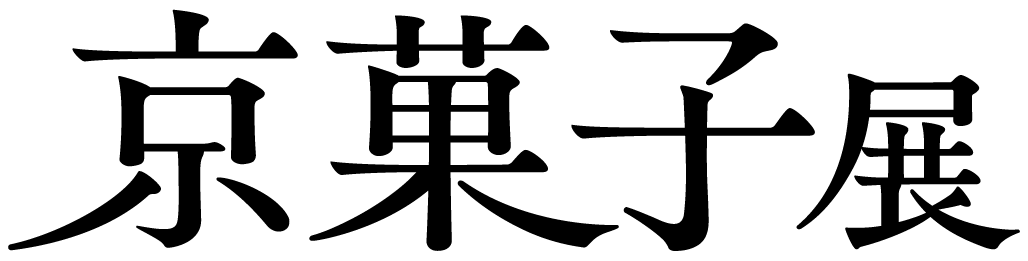

《優秀賞》月光

作:関根 千賀子

講評:月夜の川の底の青の美しさを印象的に表現しています。古典的な形状ですが、月光が降り注ぐ動的な表現に工夫が見られ、食べる人の心を清やかにしてくれるでしょう。シャープな断面は技術的にも高く評価されます。銘もシンプルですが、菓子の形状とあわせてオーソドックスであることが、全体として印象的な作品にしています。

学生部門

-

《学生賞》白貴露(しろきつゆ)

作:藤本 まどか

講評:「枕草子」をよく読み込んでおり、コンセプトがはっきりと伝わります。菊花の表現はレースのようにも見え、レトロなかわいらしさが「うつくし」いとの評も。形・味・技術のひとつひとつにこだわりがあり、完成度の高さを評価しました。

審査員特別部門

-

《古典の日推進委員会賞》つとめて

作:藤岡 まき子

講評:透明感のある錦玉羹で冬の早朝の空気感を表現し、その中に白く化粧した樹木が凛と立つ。「冬はつとめて。雪の降りたるは…」清少納言が感じた情景が目に浮かんでくるようだ。デザイン自体はシンプルだが、その分、想像力を掻き立てるものがある。程よい甘みと食感も好ましく、お茶席との相性もいいと思う。 応募写真でも工夫していたように、菓子自体が「映え」感を出しやすい仕上がりになっている。

-

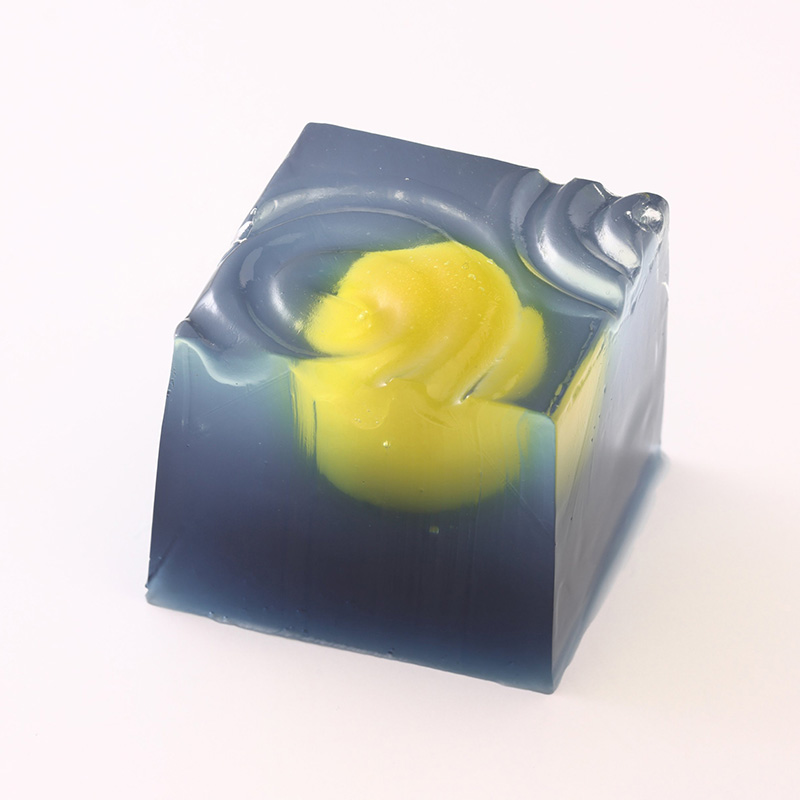

《熊倉功夫賞》梔子(くちなし)

作:濱崎 須雅子

講評:枕草子の細やかな情感と、文包みをイメージした造形に感銘を受けました。京菓子の特質である象徴性か、羽二重の薄い皮の中に山吹の花の黄色が淡くかすんで見えるという趣向になっていて、大変魅力的に思えました。実作になったときに、意外と平凡な感じになるかもしれません。思い切って、本物の文のように、細長くしてしまうのも一つかもしれません。

-

《荒木浩賞》白貴露(しろきつゆ)

作:藤本 まどか

講評:今回、講演の準備などで『枕草子』を再読したら、清少納言の「白」への嗜好が印象的でした。それで私は今回の審査で、個人としては「白」に注目して応募作を眺め、この作品に目がとまりました。「白貴露」という銘と、それを説明するコンセプトで描かれた「白」と「菊」をめぐる『枕草子』についての分析も面白かったです。本作は、実作部門において学生でただ一人、一次審査を通過して選考対象になった作品でした。作者には、今後も古典と京菓子に関心を継続してもらえたら、と思います。

-

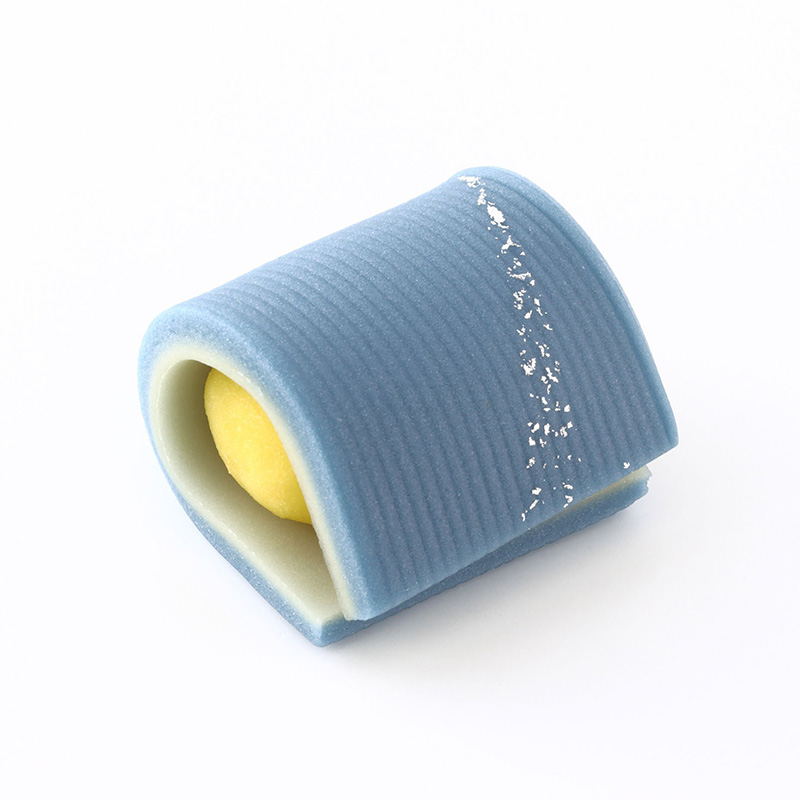

《家塚智子賞》仲睦まじ

作:馬場 寛親

講評:グラデーションの美しさに目がとまりました。極限まで抽象化された造形も端正です。一口、一口味わいながらいただきたくなる作品です。

-

《榎本信之賞》瑠璃の軌跡

作:鈴木昌子

講評:私は毎年デザインの視点で評価させてもらっています。デザインにとって大事なのは、テーマを抽象化したうえで、多くの人が共感するシンプルな具体表現に再構築していくことです。この作品は、テーマをしっかり抽象化して、プロポーションとして明確な「小ささ」表現と、「瑠璃」を京菓子というよりは宝飾品のような表現に展開され、大変魅力的な作品に仕上がっています。このお菓子がふるまわれるときの器や、空間、服装までがしっかりイメージされているように感じられました。

-

《岡田秀之賞》火鉢(ぱちぱち)

作:梅田 しろ

講評:最年少の応募作品。お母さんが書いた説明文のとおり、2歳のしろさんがまだ見たことがない火鉢の火を想像して描いた絵です。楕円形の中に、強く引かれた赤色と黄色と橙のクレヨンは、「パチパチ」という音を描いたのでしょうか。お母さんとしろさんの会話から生まれた、オンリーワンのお菓子であると思い選ばせて頂きました。来年は是非お母さんもお父さんもお友達も一緒に応募してみてください。

デザイン画を見る -

《奥田充一賞》日向猫

作:久永 弘昭

講評:艶やかな作品の中にあって表現が地味に見えるが、単純な造形と上用饅頭の特徴を利用し作者の表現力は素晴らしい。二つの丸い形を組み合わせた単純な造形と、三角の焼き印、白い生地から透けて見える餡による猫の紋様のみで「猫の日向で丸まって寝ている姿」表現している。また「誰にも阿ねない猫の性格や日向の心地よさ」までも描き出している表現力は素晴らしい。特に目口鼻をつけていないのが良い。造形が極めてシンプルに表現されており、一目みて『猫』とわかるので、銘は『日向』としてはいかがでしょう。

-

《笹岡隆甫賞》謎とき

作:佐藤 由紀子

講評:モノクロームは、鑑賞者の想像力を喚起する。今回のテーマである「ものがたりを食べる」に相応しい作品だ。小さな菓子の中に、日々の出来事、人生の転機、家族の物語が詰まっている。 扇状のシンプルな造形も美しい。奥行方向に異なる素材を重ねることで、深みのある作品に仕上がっている。正面から眺めた時の揺らぎもよい。

-

《鈴木宗博賞》うつろい

作:園山 武志

講評:ひと目見てまず、色合いの美しさに目をひかれました。決して色合いが派手なわけでもなく、パステルカラーの淡い色合いで四季を表現しながら、形は基本をうまく生かして、新しいデザインを作り出している所がよい。おだまきを作る時の糸状に押し出された生地を隙間なく美しく配列させてあり、食べる時にバラバラになるのではないかと思っていたのですが、綺麗に一体化して食べやすく、菓子としては完成度の高い作品であると思います。

-

《廣瀬千紗子賞》つとめて

作:藤岡 まき子

講評:『枕草子』は冒頭で、春夏秋冬の、もっともその季節らしい時刻は、曙であり、夜であり、夕暮であり、早朝であると言い放つ。「冬は」、「つとめて」しかあり得ない。このためらいのなさにも似て、受賞作は、雪の降る冬の早朝に、きっぱりと白一色の端的な形を与え、銘との一体感がすぐれていた。ちなみに、『枕草子』は「ひとりの文学」ではなく「みんなの文学」だといわれる(渡辺実)。「仲間の支えを奥に読みとるべき文」であると。清少納言の感受性は、女房仲間の共感に支えられて、ためらうことなく開かれていた。京菓子もまた、供される場に共感をもたらす。それは、思わずことばが生まれる場と似ているのではないだろうか。

-

《濱崎加奈子賞》雪峰を望む

作:松下 僚

講評:中宮定子の「香炉峰の雪いかならむ」の問いかけに対する清少納言の解。銘に示されているように雪峰を「望む」視線は、「枕草子」で語られる場にいる女房たちの視線であり、食べる人の視線でもある。作品世界を菓子によって共有でき、また菓子が作品への入口にもなっている。主菓子は抽象表現を旨とするが、同時に、食べる人に意図が届くことが重要。「枕草子」の中でも屈指の有名な段ゆえ、さらなる抽象表現も可能だろう。とはいえ、展覧会出品作品としては的確と感じた。そして何より菓子としての美しさを評価したい。